凍結肩(五十肩・肩関節周囲炎)について

- 2025年11月27日

- リハビリ室からの健康便り

本ブログは、『凍結肩(五十肩・肩関節周囲炎)』について、肩の痛みや腕が挙がらない・肩が硬くなり動かなくなることでお困りの方のために記載したブログです。

リハビリテーション部でもブログ始めました!

スタッフの近況・活動状況とともに色々な情報を発信できたらと思います。

早速ですが、先月、日本肩関節学会に参加してきました。

肩関節疾患治療に関わる日本中の医師やリハビリスタッフが一堂に会する学会において、 今回、リハビリの分野では『肩関節不安定症』『凍結肩』『投球障害』のテーマが多かったように思いました。

1.凍結肩とは、五十肩とは

今回は、『凍結肩』について、お伝えしたいと思います。『凍結肩』は、私たちも関わることの多い疾患の1つですが、あまり聞き慣れない方も多いかと思います。 “四十肩”や“五十肩”、“肩関節周囲炎”として括られることもあります。

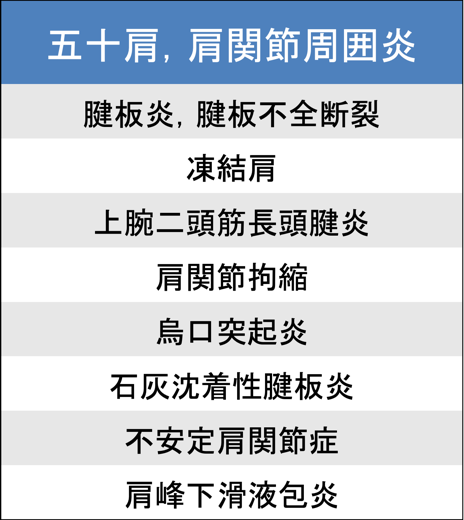

一般に“五十肩”と聞くと、「そのうち治る!」と思われかねないですが、詳細には(表1)のように多くの診断名が存在します。当然、状態が違えば、治療方針やリハビリ内容も大きく変わってきます。 なので、肩でお困りの際は自己判断することなく、まずは専門医師により正確な診断を受けることが重要です。

2.凍結肩の病期分類について

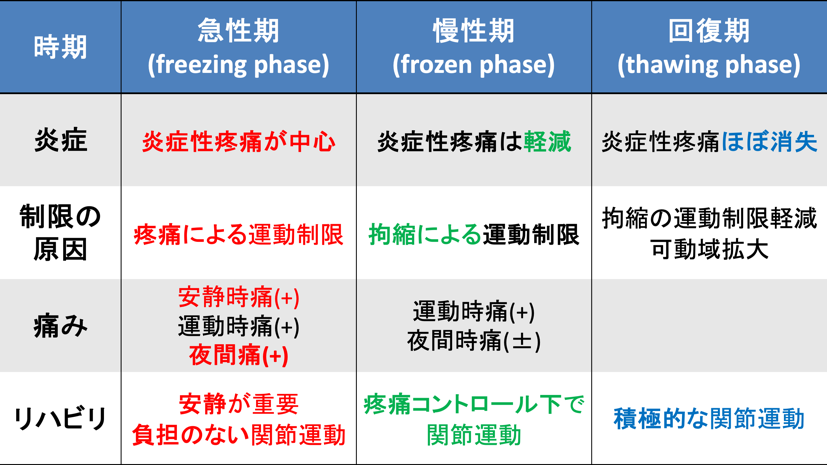

『凍結肩』には、(表2)にように3つの段階があります。安静時や夜間での痛みに代表される炎症性の疼痛が中心となる急性期と呼ばれる第1段階、 それらの時期を経て、拘縮による可動域の制限が疼痛の原因の主体となり始める慢性期となる第2段階、炎症性の疼痛はほぼ無くなり、より積極的なリハビリテーションを展開して、関節の動きや機能の改善に努める回復期である第3段階です。

(表2)を参考にして頂けると分かるように、状態によって治療方針やリハビリテーションの関わり方が異なります。

3.急性期のリハビリテーション

急性期では、炎症により『じっと(安静に)していても痛い』『夜間痛くて眠れない』などの安静時痛や夜間痛と言われる痛みを訴えることが多いです。 ですから、この時期は医師との連携により疼痛のコントロールが重要で、注射やお薬による対応が有効です。リハビリテーションでは、それに合わせて(図1)のように安楽に寝られる就寝時の指導や (図2)のような緊張を和らげリラクゼーションを図ることを目的としたお辞儀運動などの負担なの掛からないマイルドな可動域練習が有効です。ここでの積極的な可動域練習は、却って痛みを増悪するなどの逆効果となり、『頑張って動かしていたら、いつの間にか急に硬くなってしまった』などの状態も招くため、注意が必要です。

4.慢性期のリハビリテーション

慢性期では、拘縮期とも呼ばれ、過剰な負荷によって筋肉や腱板、腱板疎部といった損傷で起こる滑走の不全、疼痛のために過緊張となった軟部組織の短縮や癒着が原因で拘縮となる可動域の制限が起こります。 この時期は、徐々に積極的なリハビリテーションを展開していく時期であり、硬くなってしまった可動域の改善に努めます。 当院では、徒手療法はもちろんのこと、(図3)のようなリセットexといったテニスボールやフォームローラー等を用いた筋膜リリースも自主exとして推奨しています。 先ほども記した通り、急性期でこの筋膜リリースを行なったり、どんどん動かすことをしてしまうと悪化する心配があります。 また、過緊張を呈した筋肉は筋力を発揮しにくく、徒手療法によるストレッチや滑走性を促しながら自動運動・自動介助運動といった運動により筋肉本来の動きを回復していくことも行います。

5.回復期のリハビリテーション

回復期では、さらに痛みは減って、筋力を含めた機能改善を図ります。また、再発予防にも努めるため日常生活動作やスポーツ動作を見直し、自主練習も含めた指導もより重要となってきます。

6.まとめ

今回、挙げた『凍結肩』のように診断名や病態・時期に合わせた治療方針が重要です。そのため、私たちのリハビリテーションでも、当院の特徴である理学療法士1人ひとりが、徒手評価や超音波エコーを用いることで、患者さん1人ひとりの状態の把握を大切にしています。 その上で、患者さんへの説明を行うことで、患者さん自身も状況を理解して頂きながら、徒手療法やピラティスなども用いた運動療法を行うよう努めています。

ご自身や身の回りの方で、『五十肩かもしれない』、また既に五十肩や肩の痛みなどでお困りの方はご相談ください。

これからも日々研鑽に努めながら情報発信を行い、患者さん皆さんに貢献できるようにリハビリテーションを心掛けていきたいと思います。

文責 たちはら整形外科・肩とスポーツのクリニック 理学療法士 三宅